| 2025/3/28 |

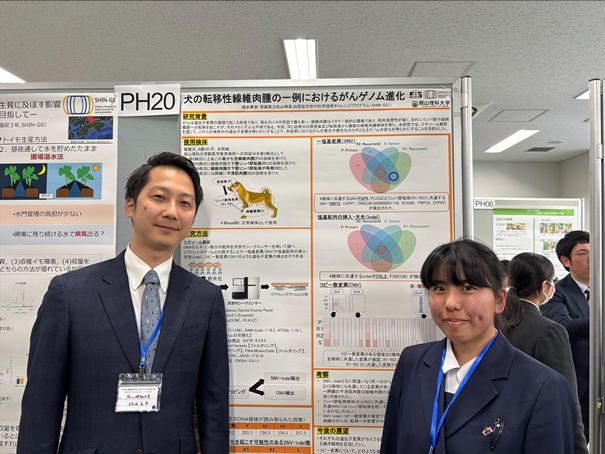

日本生物教育学会 第109回全国大会が令和7年3月15日~16日に広島で開催され、「四国型次世代科学技術チャレンジプログラム(SHIN-GS)」のもとに獣医学科の佐伯亘平准教授、吉竹涼平助手が指導する松山南高校2年生の橋本夢実さんが研究発表(中高生ポスター)を行い、「高校生の部」で「優秀賞」を受賞しました。受賞テーマは「犬の転移性線維肉腫の一例におけるがんゲノム進化」で、岡山理科大学獣医学教育病院で治療を受けた犬のがんゲノム解析から、がんの発生や転移に関わる遺伝子の候補を見出したものです。本研究にはティーチングアシスタントとして獣医学科6年生の小川晴代さん、岩田裕香さんも参加し、データ解析法の確立やがん研究の基礎に関する講義を担当してくれました。 橋本さんはSHIN-GSの3次選抜にも選出され、令和7年度も引き続きプログラムを継続します。今後もさらなる研究の発展が期待されています。 SHIN-GSからのリリースはこちら(https://www.ngeneration.ehime-u.ac.jp/eGS/?p=2457)。 SHIN-GSに関する詳細はこちら(https://www.ngeneration.ehime-u.ac.jp/eGS/)。

|

|---|---|

| 2025/3/25 |

本学部において獣医事法規の授業を担当している渡邉剛央教授が教科書『獣医事法規』(信山社出版)を出版しました。本書は法令改正を反映させた最新の内容のものとなっています。また獣医療契約の法的性質や応招義務の根拠など発展的な内容も含まれています。本書によりわが国における獣医事法規に関する教育の向上が期待されます。

|

| 2025/2/25 |

田嶋 弘貴さんと森北 奈佑さん(獣医学部獣医学科、獣医薬理学教室)をはじめ、当教室学生および教員らの研究成果が、米国生理学会機関誌American Journal of Physiology-Heart and Circulatory PhysiologyのVascular Contributions to Human Diseaseのカテゴリーに掲載されることになりました。本研究は、高血圧でみられる血管収縮障害を調節する因子を指摘したもので、” Enhanced vascular contraction induced by exposure to angiotensin II mediated by endothelin-1 biosynthesis following PKCβ activation”というタイトルで掲載されます。本研究成果を起点とし、本学の循環生理学研究のさらなる発展が期待されます。 論文へのリンク: https://journals.physiology.org/doi/epdf/10.1152/ajpheart.00541.2024 |

| 2025/2/25 |

向田昌司講師(獣医薬理学教室)は、公益財団法人ヤクルト・バイオサイエンスの2024年度一般研究助成に採択されることになりました。本研究助成は、腸内フローラを主体としたバイオサイエンスに関する科学技術の振興を図り、豊かな健康社会の建設に寄与することを目的とし、腸内フローラに関連する萌芽的研究が対象となります。研究テーマは「腸内細菌による血圧制御機構の解明と応用」であり、今後、本学における腸内フローラ研究のさらなる発展が期待されます。 |

| 2025/2/21 |

学会発表・受賞報告。 2025年2月14日-16日に東京国際フォーラムで開催された第21回日本獣医内科学アカデミー学術大会(JCVIM2025)にて、獣医学科5年生の生澤碧之佑さんが症例研究発表を行い、【症例検討アワード】を受賞しました。受賞テーマは「抗ミュラー管ホルモンを測定した卵巣遺残症候群の猫の1例」です。 卵巣遺残症候群(ORS)とは、不妊手術後に卵巣が何らかの形で体内に残ってしまい再度発情兆候がきてしまう比較的珍しい病気です。このORSとなってしまった猫ちゃんに対する新たな診断法・治療後の評価法として抗ミュラー管ホルモンを用いた報告を行いました。岡山理科大学の水谷真也 助教を中心に指導が行われ、浅沼武敏 教授、後藤聡 准教授などの支援のもと症例のデータをまとめて学会発表を行いました。小動物分野での抗ミュラー管ホルモンの研究はまだ少なく、今後さらなる発展が期待されています。

|

| 2025/2/18 |

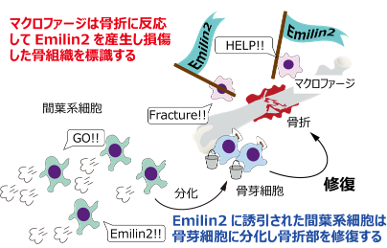

小野 岳人講師(創薬学講座)は、公益財団法人 中冨健康科学振興財団の研究助成 (2025年度) に採択されました。本研究助成は、健康の維持・増進に関する医学的・薬学的研究に挑戦する若手研究者を支援するものです。研究テーマは「骨再生プロセスを駆動する免疫学的トリガーの解明」です。骨折治癒に際しては、組織の再生に先行して腫れや痛みといった炎症反応が起こります。しかし、「怪我をしたら炎症が起きるのは当たり前のこと」という認識から、その「当たり前のこと」が起きる仕組みは詳しく検討されてきませんでした。本研究では、この炎症反応のトリガーとなる免疫学的メカニズムを解明することを目指します。研究成果は、骨折のみならず外傷全般で惹起される炎症反応に関する新たな知見を提供し、免疫系を標的とした新しい創傷治療法の開発につながることが期待されます。 |

| 2025/1/31 |

岡山理科大学大学院獣医学研究科博士課程1年生(1期生)の西阪祐希さんが、小野文子教授・渡辺俊平准教授らと共に実施したネコカリシウイルスに関する研究成果が学術誌「Virus Research」に採択されました。この研究は、獣医学科と獣医保健看護学科間の共同研究を基盤に、地域の動物病院や複数の研究機関、ボランティア団体(青島猫を支援する会)などの協力を得て行われました。2020年、愛媛県の離島である青島で発生した感染症の調査により、既存のウイルスとは異なる新たな系統のネコカリシウイルス(FCV)が発見されました。一部の猫では貧血や下痢などの非典型的な症状が確認されたことや、ウイルスの配列は愛媛県周辺地域で検出される定型株と近縁の遺伝子配列を有していたことから、定型株が遺伝子変異を獲得して通常よりも高い病原性を発揮した可能性が示唆されました。検出されたFCVは、通常のネコ用ワクチンと比較的高い共通抗原性を有していたことから、通常のワクチン接種により同感染症に対する一定の感染予防効果が期待できることも判明しました。 岡山理科大学は2024年の世界大学ランキングにランクインし、教育・研究の国際的評価を得ることができました。今治キャンパスの開放的で協調的な研究環境のもと、地域社会と連携した実践的な研究を推進しており、本研究はその成果の一つです。岡山理科大学獣医学部と大学院獣医学研究科は、地域発の課題解決を通じて動物の健康と福祉に貢献しています。 |

| 2025/1/24 |

岡山理科大学獣医保健看護学科の古本佳代教授がリードした産学官連携プロジェクトの成果をまとめた論文「産官学連携による高機能化させたペット用今治タオルの開発」が、岡山理科大学紀要 第60号に掲載されました(https://ous.repo.nii.ac.jp/records/2000367)。本研究には、愛媛県産業技術研究所、西染工株式会社、そして獣医保健看護学科の安田智穂さんと平彩水さんも参加し、地場産業である今治タオルの特長を活かし、ペットの健康と快適性を重視した高機能タオルの開発に取り組みました。この成果を基に、西染工株式会社が新たにペット用タオルを商品化し(https://shop.nishisenkoh.com/?pid=183634336)、地域産業の活性化にも大きく貢献しています。このように、地域と動物をつなぐ架け橋となる実践的な研究活動を通じて、学生たちは動物と人間が共存する社会における課題解決に取り組む貴重な学びを得ています。 |

| 2025/1/20 |

獣医学科・小動物内科学講座の松田彬准教授らが行った研究成果がJournal of Veterinary Medical Science誌に掲載されました。消毒薬であるグルコン酸クロルヘキシジン(ヒビテン)は犬や猫のシャンプーに抗菌性成分として配合されていますが、シャンプーではなく希釈液を直接皮膚に塗布する方法もとられます。この方法は獣医療の現場で数十年にわたり用いられてきましたが、どれくらいの濃度に希釈すれば良いか正確な情報がないまま経験に基づいて使用されてきました。本研究により、0.5%に希釈して使用することでイヌの皮膚バリア機能を障害することなく、かつ皮膚細菌に対する抗菌性も保たれることが明らかになりました。今後も獣医療現場に役立つ研究が推進されることが期待されます。 本研究論文のURL:https://doi.org/10.1292/jvms.24-0311 |

| 2025/1/14 |

獣医学部と情報理工学部の獣工連携で初の研究成果!マウス呼吸測定装置の開発 岡山理科大学は、岡山キャンパスと今治キャンパスが連携し、「いきものQOL」向上を目指すプロジェクトを推進中です。その一環として、獣医学部の朱先生、江藤先生、3年生(当時)の宮川ゆいさんと、情報理工学部の赤木先生、久野先生が共同で、加速度センサーを用いた低コストで非侵襲的なマウス呼吸測定装置を開発しました。この獣工連携が生み出した初めての研究成果は、学術誌に掲載されました。https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/39756862/ この装置は麻酔下の動物の生理状態を正確に評価でき、動物福祉に貢献します。また、宮川さんは獣医学部独自の「i-LAP」準正課プログラムを通じて研究に参加し、データ収集や解析で重要な役割を果たしました。本研究は獣医学と情報工学の初の連携成果で、学際的アプローチの可能性を示しています。岡山理科大学では、学生が実践的な研究経験を積み、社会に貢献する技術を協調的な研究環境で学べる場を提供しています。 |

| 2024/12/26 |

小野 岳人講師(創薬学講座)は、公益財団法人ライフサイエンス振興財団の研究開発の助成 (2024)に採択されることになりました。本研究助成は、独立した研究室を主宰している、あるいは自ら発案した研究テーマに挑戦する研究者に対する支援を行うものです。研究テーマは「骨折治癒や手術後の骨形成促進のための間葉系幹細胞誘導機構の解明」です。骨折治癒に際しては、骨を作る骨芽細胞の元になる間葉系幹細胞が必要です。近年、シングルセル解析などを通じて骨組織に存在する間葉系幹細胞の詳細な検討が行われております。しかしながら、これらの解析では「すでにそこにある細胞」について詳細なデータが得られる一方、骨折治癒時に「これから受傷部位に集まる細胞」や、それらの細胞が「どのようにして集められるか」を知ることは困難です。本研究プロジェクトは、骨折時に発生するシグナルがどのように間葉系幹細胞を骨折部位に集めるかを解析するものです。研究の遂行を通じて、「前駆細胞を集める」という新しいコンセプトの骨折治療法が開発されることが期待されます。 |

| 2024/11/18 |

「地元とペットケアをつなぐ架け橋に」―岡山理科大学獣医学部教員が研究開発を支援したペット用今治タオル 11月11日、岡山理科大学獣医学部の村田拓也副学部長が愛媛県庁にて開催された新開発のペット用タオルの知事報告に参加しました。このタオルは、愛媛県産業技術研究所と今治市の「西染工㈱」との連携で生まれ、ペットの毛が絡みにくく取り除きやすい機能を備えています。獣医学部からは、獣医保健看護学科の古本教授と佐伯准教授が参加し、実習や病院での試用を通じて改良を重ね、ペットと飼い主の双方に配慮したタオルを完成させました。 製品は「今治タオルブランド商品」に認定され、赤・青・白のブランドロゴが付けられ、ピンク、ブルー、グレーの3色展開で販売されます。11月16日、17日には愛知県で開催される「フィールドスタイルエキスポ2024」にて展示され、アウトドアを楽しむペットと飼い主のQOL(いきものQOL)を向上させる商品として紹介されます。今後は西染工のオンラインショップ(https://shop.nishisenkoh.com/)でも販売予定で、11月23日、24日に今治キャンパスで開催される大学祭「ゆめいこい祭」でも展示されます。

|

| 2024/11/15 |

2024年11月5日に恩納村教育委員会が主催する「恩納村地域リーダー養成講座」において、獣医学部の基盤教育を担当する渡邉剛央教授が「東日本大震災における訴訟事例と子供・高齢者を守るための法的課題」という演題で講演を行いました。 渡邉教授は6月にも同委員会が主催する教職員研修会において自然災害に関する講演を行い、その内容が好評であったことから、一般市民向けの講座においても講演を行うこととなりました。講演では防災マニュアルの改訂の重要性などを分かりやすく説明しました。この講演により研究成果が一般市民にも活用され市民の防災力が高まることが期待されます。 なおこの講演はJSPS科研費23K02188の助成を受けたものです。

|

| 2024/11/11 |

学会発表・受賞報告。11月3日から4日に香川県高松市で開催された第76回日本生理学会中国四国地方会において、獣医学科5年生の宮川ゆいさんが研究発表を行い、奨励賞を受賞しました。受賞テーマは「消化管粘膜上皮細胞における新規1型ホスファターゼ調節タンパク質GBPIを介した生理機能調節 - 細胞分化に依存的な細胞内局在の変化」。この研究は、岡山理科大学の準正課プログラム「i-LAP」を通じて1年生から獣医学科の江藤教授の研究室でスタートし、竹谷先生、田中先生、三井先生、さらに香川大学医学部の平野勝也先生と倉原琳先生の支援のもと、卒業研究のテーマとして発展してきました。宮川さんの研究のさらなる発展が期待されています。

|

| 2024/11/7 |

包帯の巻圧をリアルタイムで測定する装置「まきよる-One」を開発した情報理工学科の赤木徹也先生と理工学研究科修士課程の山下隼平さん・石橋卓実さんが、10月30日に今治キャンパスで行われた獣医保健看護学科2年生の実習に参加し、この計測機器の動作確認を行いました。この装置は、修士課程の二人が部品を組み立て、獣医保健看護学科の学生が仕上げを担当するなど、異なる学科が連携して取り組む岡山理科大学ならではのプロジェクトです。「いきものQOLプロジェクト」の一環として、岡山と今治の二つのキャンパス間で、学科を超えた学びと交流が進められており、受験生にも新しい学びの可能性が広がっています。実習現場では、機器が想定通り包帯の巻圧をリアルタイムで測定できることを確認し、使用感や改良のポイントについても学生たちの間で活発に意見交換が行われました。このような、学科を超えた連携と実践的な学びは、岡山理科大学ならではの魅力の一つです。

|

| 2024/10/31 |

地元愛媛県との連携強化を目指した取り組みとして、獣医学科の松田彬先生を中心に、獣医保健看護学科の佐伯香織先生、獣医学科の手島玲子先生、今治明徳短期大学の渡邉陽子先生、愛媛県産業技術研究所、鬼北町と連携し、ジビエ肉を活用した「メードイン愛媛」のドライペットフード「GIBIEVERY(ジビエブリ)」シリーズが誕生しました!愛媛産の野菜や鯛の身を加えた国産ペットフードで、栄養バランスが考慮され、消化にもやさしい小粒設計です。11月1日「イヌの日」にえひめ鬼北やさしいオンラインサイト(https://kihokugibier.theshop.jp/)で発売。愛媛県に開学した岡山理科大学獣医学部ならではの特色ある学びが、地域連携の中で展開されています。 GIBIEVERYの詳細はこちらからも確認できます:https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000045.000084276.html |

| 2024/10/10 |

小野 岳人講師(創薬学講座)は、公益財団法人 住友財団の2024年度 基礎科学研究助成に採択されることになりました。本研究助成は、重要でありながら研究資金が不十分とされている基礎科学研究、とりわけ新しい発想が期待される若手研究者による萌芽的な研究に対する支援を行うものです。研究テーマは「組織再⽣関連γδT細胞の活性化機構の解明」というものです。γδT細胞はT細胞の中でも存在数が少ない特殊な細胞で、研究が進んでおりませんでした。本研究プロジェクトの遂行により、この細胞の特殊性や重要性が解明されることが期待されます。 |

| 2024/10/7 |

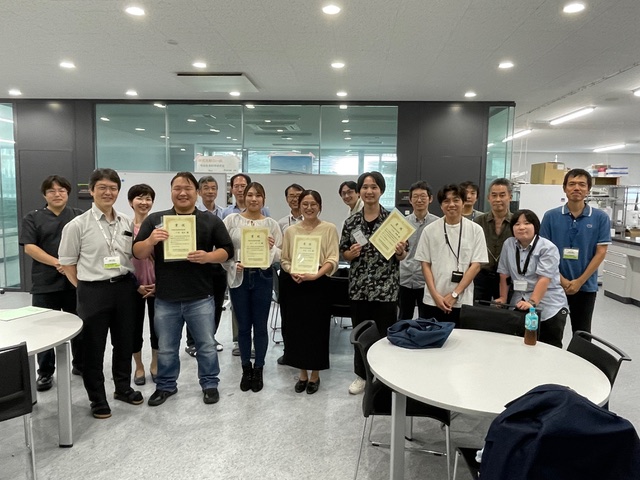

獣医学科二期生の卒業研究発表会が無事に終わりました。全て素晴らしい発表でしたが、ライフサイエンス分野からは今井龍弥さん、永戸ゆり子さん、新見日向さん、山内博雅さんの4名が優秀発表者に選ばれました。指導教員と共に進めた卒業研究を通じて身につけた問題解決力を生かして活躍してくれることを期待しています。

|

| 2024/7/29 |

学会賞受賞!獣医実験動物学講座にて研究を行っている獣医学科6年生の櫛笥悠人さん、光永翔さん、および藤原渓さん(現日獣大博士課程1年生)は梶川修平助教と伊豆弥生准教授(現日獣大教授)の指導の下で行った研究結果を第42回日本骨代謝学会学術集会にて発表しました。このうち、櫛笥さんの研究課題「ミオパチー型エーラスダンロス症候群の筋病態は脂質代謝制御の破綻に起因する」はStudent Resident Poster優秀賞に、藤原さんの「XII型コラーゲンは腱損傷後の細胞遊走方向を決定する」は優秀ポスター賞に選出されました。本研究は愛媛大学医学部今井祐記先生、酒井大史先生、との共同研究の成果です。彼らの今後の研究における活躍が期待されます。

|

| 2024/7/10 |

関 美宙さん(獣医学部獣医学科・獣医薬理学教室)をはじめ、薬理学教室の学生および教員ら(向田昌司講師等)の研究成果が、米国薬理学機関誌Journal of Pharmacology and Experimental Therapeuticsに掲載されることになりました。本研究は、レンサ球菌の細菌毒素長期曝露が血管機能や血圧調節機構に影響を及ぼす可能性を指摘したもので、”Long-term treatment with the streptococcal exotoxin streptolysin O inhibits vascular smooth muscle contraction by inducing iNOS expression in endothelial cells ”というタイトルで掲載されます。本研究成果を起点とし、本学の腸内フローラ研究のさらなる発展が期待されます。 本研究成果に関するリンク: https://jpet.aspetjournals.org/content/early/2024/06/10/jpet.124.002121 |

| 2024/7/10 |

向田昌司講師(獣医薬理学教室)は、公益財団法人森永奉仕会の令和5年度研究奨励に採択されることになりました。本研究助成は、小児の栄養・健康、公衆衛生並びにこれに関連する乳製品等の品質改善に関する調査・研究を対象としています。研究テーマは「腸管バリア機能の破綻は小児高血圧症の原因になりうるのか?」というもので、今後の獣医薬理学教室の小児の栄養と腸内フローラ研究の発展が期待されます。 |

| 2024/7/10 |

向田昌司講師(獣医薬理学教室)は、公益財団法人武田科学振興財団の2024年度研究助成に採択されることになりました。本研究助成は、医学分野の進歩・発展に貢献する独創的な研究を対象としており、向田講師は、医学系研究助成(基礎)での採択となりました。研究タイトルは「頸動脈老化の分子基盤解明」というもので、今後の獣医薬理学教室の血管老化研究の発展が期待されます。 |

| 2024/6/28 |

獣医学部の基盤教育を担当する渡邉剛央教授が、2024年6月25日に恩納村教育委員会が主催する恩納村教職員研修会において、「石巻市立大川小学校判決に係る法律的な解説」という演題で講演を行いました。 渡邉教授はこれまで東日本大震災において発生した津波により多くの児童及び教員の命が奪われた大川小学校事件に関する法的観点からの研究を行っており、自然災害について学校が法的責任を果たすためには、教員による事前の情報収集及び教員、教育委員会、専門家、地域住民などによる組織的対応が重要であることを明らかにしてきました。こうした研究成果が現場の教職員に伝わることにより、学校の安全性が現実的に高まることが期待されます。なおこの講演はJSPS科研費23K02188の助成を受けたものです。

|

| 2024/6/17 |

2024年4月より獣医学科創薬学講座に着任された小野岳人講師が東京医科歯科大学、国立長寿医療研究センター、東京理科大学、 本研究成果に関するリンク:https://doi.org/10.1186/s41232-024-00341-6

|

| 2024/4/9 |

獣医学科生化学講座の田中助教が獣医学科4年生小妻莉奈さん、竹谷講師、江藤教授、日本大学医学部の日野浩嗣助教と共に行った研究成果“Abemaciclilb and Vacuolin-1 decrease aggregate-prone TDP-43 accumulation by accelerating autophagic flux”がBiochemstry and Biophysics Reportsに掲載されました。オートファジーは不要な細胞内成分を取り込んだオートファゴソームと呼ばれる小胞が消化酵素を含むリソソームという小胞と融合し、オートリソソームを形成することで内容物を消化します。AbemaciclibとVacuolin-1はリン脂質ホスファチジルイノシトール3リン酸の産生を促進することでオートファジーを促進し、認知症や筋萎縮性側索硬化症の病因タンパク質TDP-43蓄積を抑制する効果があることが示唆されました。Abemaciclibは血液脳関門を通過することから、オートファジーを標的とした神経変性疾患の疾患修飾薬の開発等につながることが期待されます。 本研究成果に関するリンク:https://authors.elsevier.com/sd/article/S2405-5808(24)00069-4 |

岡山理科大学獣医学部

〒794-8555

愛媛県今治市いこいの丘1-3

© 2021 OKAYAMA UNIVERSITY OF SCIENCE

2024年度研究業績

HOME > 2024年度研究業績