| 2025/1/26 |

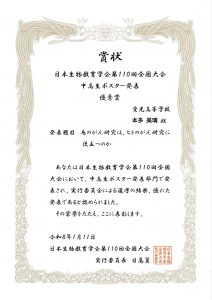

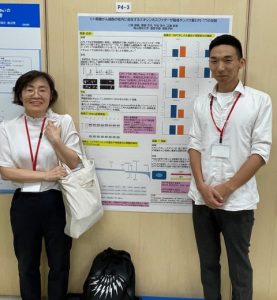

日本生物教育学会全国大会において高校生研究発表が優秀賞を受賞しました 2026年1月11日、大阪教育大学天王寺キャンパスにて開催された日本生物教育学会 第110回全国大会において、SHIN-GS事業の一環として本学が受け入れている愛光高等学校2年 本多さんが「中高生ポスター発表」に参加し、優秀賞を受賞しました。 研究テーマ「鳥のがん研究は、ヒトのがん研究に役立つのか ― 愛玩鳥の卵巣・卵管病変の病理学的解析 ―」 本発表は、病理学分野における研究活動として、本学教員の指導のもと実施されたもので、60件を超える発表の中から高く評価されました。 なお、本取り組みは、地域の中高生を大学の研究現場に受け入れ、探究活動を通じて次世代の人材育成を行う「SHIN-GS事業」の一環として実施されています。 SHIN-GS事業についてSHIN-GS事業は、愛媛大学を中心とした地域ネットワークにより、中高生教育から大学教育へとつながる探究型教育を推進する取り組みです。本事業は、第2回「PLIJ STEAM・探究グランプリ」においてグランプリを受賞しており、その教育的価値と地域連携の先進性が高く評価されています。 今後も本学では、地域と連携した教育・研究活動を通じて、次世代を担う人材育成に貢献してまいります。 関連リンク SHIN-GS実行委員会が「第2回 PLIJ STEAM・探究グランプリ」グランプリを受賞 https://www.ngeneration.ehime-u.ac.jp/eGS/?p=2796

|

|---|---|

| 2025/12/26 |

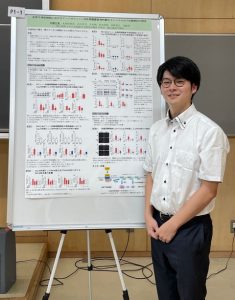

獣医保健看護学科の清水夕貴助教と佐伯香織准教授を中心とする研究チームが、日本動物看護学会から2024年 奨励論文賞を授与されました。この賞は、日本動物看護学会の発刊する学術雑誌 Veterinary Nursingに掲載された論文の中から、年に一回選出されるものです。 受賞論文は「動物用金属製ケージにおけるポリエチレン製マットの保温効果」と題され、動物が入院する金属製ケージにポリエチレン製マットを敷くことで、ケージに熱を奪われるのを軽減できると報告しており、すぐにでも臨床現場へフィードバックできる内容であることが評価されました。 本研究成果に関するリンク:https://doi.org/10.34452/veterinarynursing.29.1_N1

|

| 2025/12/1 |

兒玉朋子助教(薬理学講座) は、公益財団法人テルモ生命科学振興財団研究開発助成に採択されました。本研究開発助成は、医療現場において新しい価値を提供する研究に関して、革新的な研究を行う研究者を支援するものです。研究テーマは「eEF2K阻害が肝リンパ管拡張による肝硬変病態に及ぼす影響の解明」です。日本における肝硬変による死亡者数は約25000人であり、生存率を有効に上げる治療法がなく、肝硬変の合併症である腹水を伴うと、さらに生存率が低下します。兒玉助教は、これまでにeEF2K阻害が血管拡張を誘導して血圧を低下させることを明らかにし、創薬開発に取り組んでいます。本研究によりeEF2K阻害が肝臓のリンパ管を拡張させることで肝硬変に伴う腹水を軽減し、新たな肝硬変治療薬の開発を目指します。本研究成果は、現状治療困難な肝硬変を治療できる可能性を提示することが期待されます。 |

| 2025/11/28 |

OUSフォーラム2025(2025年11月21日開催)において、獣医学科・石田茉弘さんの発表演題「高血圧症の新たな治療標的因子」が奨励賞を受賞しました。 また、当日は多くの獣医学部の教員ならびに学生らが研究成果を発表し、学生らは専門家から多角的な視点で貴重なアドバイスをいただくことができました。これらの意見は、今後の研究活動をより一層発展させる大きな励みとなります。 獣医学部の研究が、今後さらに飛躍していくことを期待しています。 詳細は本成果に関連する岡山理科大学のweb記事(https://www.ous.ac.jp/topics/detail.php?id=6014)をご覧ください。

|

| 2025/11/25 |

田嶋弘貴さんと永西紗耶香さんをはじめ、獣医薬理学教室の学生および教員らの研究成果が、英国生理学会および米国生理学会の共同機関誌 Physiological Reportsに掲載されることになりました。本研究は、高血圧でみられる酸化ストレスを調節する機序を指摘したもので、”Critical role of the β isoform of protein kinase C (PKCβ) in angiotensin II–induced oxidative stress in vascular smooth muscle cells”というタイトルで掲載されます。本研究成果を起点とし、本学の循環生理・薬理学研究のさらなる発展が期待されます。 本研究成果に関するリンク: https://physoc.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.14814/phy2.70595 |

| 2025/11/17 |

Springer Natureより刊行予定の専門書Oral Immunology (2026年印刷版) に、小野 岳人講師 (創薬学講座) が執筆した章“Immune Involvement in the Development and Maintenance of Oral and Craniofacial Bones”が掲載されることになりました。オンライン先行公開として、2025年11月14日より閲覧可能となっています。 口腔および頭蓋顔面の骨は、個体の外貌形成や咀嚼・呼吸・発声といった機能を支える重要な組織です。免疫系は本来、非自己に対する防御機構ですが、骨代謝にも直接的・間接的に影響を及ぼし、免疫系の破綻は骨の疾患を誘発します。本章では、口腔・頭蓋顔面の骨組織の形成と維持、疾患の発症における免疫系の役割について最新の知見をまとめました。 本著に関する情報:

|

| 2025/11/3 |

2025年10月に開催された岡山理科大学主催の英語スピーチコンテスト「OUS Talk 2025」において、獣医学研究科獣医保健看護学専攻修士課程1年のVioleta Ivonne FLORES LINO(ビオレッタ・イボンヌ・フローレス・リノ、写真左)さんが、上級者部門で第3位に入賞しました。ビオレッタさんはエルサルバドル出身の国費留学生で、母国では獣医師として臨床経験を積んだ後、本学大学院に進学し、現在は鍬田先生(写真右)の指導のもとで感染症に関する研究に取り組んでいます。今回スピーチタイトル、「living between cultures」では、彼女がどのように日本の生活に溶け込んできたかとラテンアメリカと日本の文化の共通点について話しました。国際的な視点を持つ獣医師としての経験と、研究に対する熱意が聴衆にも強い印象を与えました。岡山理科大学獣医学研究科では、国内外の多様な背景を持つ学生がともに学び、獣医学が関連する様々な分野の国際的な課題に取り組む研究教育環境を整えています。詳しくはHPをご覧ください(https://www.vet.ous.ac.jp/gvs/)。 At the English speech contest “OUS Talk 2025” held in October 2025 at Okayama University of Science, Violeta Ivonne FLORES LINO (left in the photo), a first-year master’s student in the Veterinary Nursing Science Program of the Graduate School of Veterinary Medicine, won third place in the advanced category. Originally from El Salvador, Violeta is a government-sponsored international student and a licensed veterinarian with clinical experience in her home country. She is currently conducting research on infectious diseases with the thesis adviser, Professor Kuwata (right in the photo). In her speech titled “living between cultures,” she shared her personal experiences of adapting to life in Japan and reflected on the cultural similarities between Latin America and Japan. Her global perspective as a veterinarian and her strong passion for research left a lasting impression on the audience. The Graduate School of Veterinary Medicine at Okayama University of Science offers an international and collaborative learning environment where students from diverse backgrounds work together to address global issues related to veterinary science. For more information, please visit our website: https://www.vet.ous.ac.jp/gvs/

|

| 2025/10/8 |

9月27日に、獣医学部・獣医学科・ライフサイエンス分野の卒業研究発表会が行われました。6年生が、指導教員にアドバイスを受けながら進めてきた研究成果を堂々と発表し、分子から細胞・組織・形態、生態・病理にわたる多彩なテーマに、会場は熱気に包まれました。会場からの鋭い質問にも的確に答える姿から、課題発見力と問題解決力の確かな成長がうかがえました。これまでの努力を糧にして、卒業後に実社会で信頼される専門家として、そして獣医療を担うリーダーへと羽ばたいていくことを確信させる発表会でした。 写真上:9月27日卒業研究発表会ライフサイエンス分野

写真下:10月3日優秀研究発表賞授賞式

|

| 2025/8/27 |

8月22・23日に東京都立大学荒川キャンパスで開催された第67回日本平滑筋学会総会において、獣医学研究科博士課程1年の田嶋弘貴さん、獣医学部6年生の宮川ゆいさん、チェ・ヒョンボムさん、3年生の石田茉弘さん、獣医学科竹谷浩介講師がポスター発表を行いました。その中で、石田さんの発表演題「ラット由来乳酸菌代謝産物の血管内皮保護メカニズムの検討」は、腸内フローラによる血管保護作用の一端を明らかにしたもので、優秀ポスター賞を受賞しました。また、宮川さんとチェさんも学部学生ポスター賞を受賞し、学生の研究成果が高く評価されました。さらに、獣医学科向田昌司講師と、本学に客員研究員として滞在中のキム・ジイン先生(韓国・啓明大学医学部・教授)もシンポジウムで講演し、今治キャンパスにおける平滑筋研究の取り組みを広く紹介しました。今後も本学獣医学部では、平滑筋研究を基礎獣医学の中核分野として発展させるとともに、世界の平滑筋研究をリードする拠点となることが期待されます。

|

| 2025/8/7 |

岡山理科大学獣医学部の大西章弘助教(外科)が獣医学科卒業研究学生と共に実施した研究成果が、国際誌Animalsに掲載されました。犬の鼻のがんに放射線治療を行うと、目が乾くドライアイという副作用が起こることがあります。ドライアイは目の痛みや見えにくさを引き起こし、犬のQOL(生活の質)を下げる原因となります。大西助教のチームは15頭の犬を対象に、どのくらいの放射線が目に当たるとドライアイになりやすいかを調べました。その結果、目や角膜、網膜に強い放射線が当たるとドライアイのリスクが高まることが分かりました。この研究は、目の副作用を防ぎながら安全にがん治療を行うための手がかりとなります。 |

| 2025/7/31 |

2025年4月より獣医学科形態機能学講座に着任された本間健志助教の研究が、文科省科研費「研究活動スタート支援」に採択されました。研究題目「哺乳類聴覚器における支持細胞系列のGPR37発現とその機能的意義の解明」では、哺乳類における耳の形態と機能が多様に進化してきたことに着目し、音を聞くために必要な「支持細胞」においてGPR37というタンパク質の機能を理解することを目標としています。本研究を通じて、哺乳類聴覚の機能や進化の仕組みに関する新しい理解が期待されます。今治キャンパスにおける本間先生の今後の活躍から目を離せません。 |

| 2025/7/31 |

小野 岳人講師 (創薬学講座) は、一般社団法人日本骨代謝学会 若手研究者助成に採択されました。本研究助成は、骨代謝学とそれに関連する生命科学領域において、革新的な研究を行う若手研究者を支援するものです。研究テーマは「骨再生誘導γδT細胞のTCRレゾンデートル」です。小野講師はこれまでにγδT細胞という特殊なT細胞が骨の再生に重要であることを示しました (Ono, Nat. Commun., 2016)。しかし、この細胞のT細胞受容体 (TCR) の存在意義がどこにあるのかについては、未だ明らかになっていません。本研究の遂行により、γδT細胞の特殊性や重要性に関する新たな知見が得られることが期待されます。 |

| 2025/7/26 |

オーストラリアの獣医師プレイフォード先生が講演 — 岡山理科大学獣医学部とオーストラリアをつなぐ特別講義 2025年7月23日、獣医学研究科の大学院総合講義において、オーストラリアの獣医師でありDAWBUTS Pty Ltd「動物株式会社」と読む)の社長でもあるマシュー・プレイフォード先生をお招きし、特別講演が行われました。講演では、「オーストラリアにおける家畜の寄生虫感染の基礎と現状の課題」をテーマに、現地での具体的な感染事例や防除対策、研究開発の最前線について、豊富なフィールド経験に基づいた実践的なお話をいただきました。英語での講義の中ではユーモアを交えたクイズも実施され、正答者には先生から景品が贈られるなど、終始和やかな雰囲気で進行。大学院生のみならず学部学生も参加し、活発な質疑応答と国際的な視点からの議論が交わされました。プレイフォード先生は現在、岡山理科大学獣医学部の客員研究員として今治市大島に在住。日本との交流と獣医学教育に深い関心を持つ親日家です。今後もプレイフォード先生との交流を通じて、岡山理科大学獣医学部はオーストラリアの獣医療との教育・研究連携をさらに強化していきます。

|

| 2025/7/26 |

獣医保健看護学専攻修士課程2年の石橋成豊さん(指導教員:米加田徹准教授)の研究成果が、国際誌「Journal of Virological Methods」に採択されました。本研究は、2020年以降、原因不明の大量死が発生していたマダイ稚魚に注目し、次世代シーケンス解析により新規魚類ポックスウイルス「Japanese seabream poxvirus(JSPV)」の全ゲノム(308kbp)を同定したものです。JSPVは338個のORFをもち、サケ鰓ポックスウイルスとコイ浮腫症ウイルスとの間に中程度の相同性を示しました。また、ウイルスの分類に有用なI7L遺伝子を標的とするPCR法を開発し、JSPVをI・IIの2系統に、さらにI系統をIa・Ibに細分できることを示しました。地元愛媛県の基盤産業の一つである真鯛養殖業における病原体診断や対策に貢献することが期待されます。 https://authors.elsevier.com/a/1lUdVbm%7EZcCC7 上記リンクより、2025年9月13日までは論文の全文閲覧およびPDFファイルのダウンロードが可能です。 |

| 2025/7/22 |

小野 岳人講師(創薬学講座)は、公益財団法人 戸部眞紀財団の研究助成 (2025年度) に採択されました。本研究助成は、日本国内の研究機関における体育学/スポーツ科学等の分野の研究に対して助成を行うものです。研究テーマは『運動模倣薬を用いた「安静下での運動療法」による骨折治療法の開発』です。運動をすると骨が強くなることからわかるように、力学的な刺激は骨芽細胞による骨形成を促進します。これは骨折治癒でも例外ではありません。しかし、骨折治癒に際しては安静による骨片の安定化が優先されるため運動療法は実施できません。本研究では、運動と同等の刺激を骨芽細胞に与える薬物を開発することで「安静下での運動療法」の実現を目指します。骨折は寝たきり化の主要な原因の一つであり、本研究成果は骨折の治療期間の短縮を通じた寝たきり防止につながることが期待されます。 |

| 2025/7/18 |

獣医学科微生物学講座の渡辺准教授が国立感染症研究所の加来博士らチーム、東京農工大、フィリピン大らとの共同研究チームで実施した研究成果がEmerging Infectious Diseases誌に掲載されました。本研究では、新興感染症であるニパウイルスに対する抗体の保有調査をフィリピンのコウモリにおいて行いました。ニパウイルスは東南アジアに広く分布し、WHOが世界で優先的に研究開発に取り組むべき対象病原体に指定されています。フィリピンでは2014年にミンダナオ島にて発生が報告されていましたが、それ以降は疫学的な調査は行われていません。本研究では自然宿主であるコウモリの抗体保有状況を調べることで、フィリピン国内での分布がミンダナオ島に限られないことが初めて明らかになりました。本研究で得られた知見を基に今後さらに同ウイルスの生態に関する研究が進展することが期待されます 本研究成果に関するリンク:https://wwwnc.cdc.gov/eid/article/31/8/25-0210_article |

| 2025/7/1 |

岡山理科大学獣医学部教育病院にて診療を行う大西章弘助教らの研究チームが,入院中のイヌの活動量や睡眠時間を測定し、術後の睡眠障害を検出する手段として活動量計「PLUS CYCLE®︎」の有用性を評価した臨床研究成果を国際誌PlosOneに発表しました。本研究では、動画観察との比較により本機器の精度が確認され,さらに白内障手術後のイヌにおいて、痛みスコアが高い群では睡眠時間が有意に短縮することが明らかとなりました。今後この機器の術後管理や疼痛評価への応用が期待されます。 本研究成果に関するリンク:https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0318475 |

| 2025/4/14 |

学会発表・受賞報告。2025年3月9日に日本獣医生命科学大学で開催された第65回獣医疫学会学術集会において、獣医学科6年生の渡部真菜さんが「学生優秀発表賞」を受賞しました。 発表演題は「日本沿岸域の小型鯨類の腸内細菌とそれらの薬剤感受性調査」で、日本各地でストランディングしたスナメリやイルカの腸管内容物から採取した腸内細菌を対象に、薬剤耐性の実態を調査した研究です。今治キャンパスの位置する愛媛県を含む日本の鯨類での薬剤耐性菌の実態を明らかにしていきます。本研究は、獣医学科の疫学部門の太田先生を中心に指導が進められ、本学からは奥田先生、畑先生、また長崎大学の天野先生、愛媛大学の国末先生、国立科学博物館の田島先生との共同研究として実施されました。今後の研究の進展が期待されます。 |